2016年9月,韩欣悦带着对未来的憧憬来到了樱桃河畔的华东师范大学。在学院的开学典礼上,她了解到华东师范大学将首次与中国科学院大连化物所、上海有机所共建“化学菁英班”,乐于挑战的她毫不犹豫地选择了报名并成为首届化学菁英班成员。

一开始,韩欣悦并不适应菁英班的课程学习,她坦言,“我在高中没有接触过化学竞赛,入学后就发现专业课多且难度大,菁英班又是采用全英文教学,一时间觉得学业上比较吃力。”这一度成为她学习上最大的压力。

在这样的困境下,韩欣悦不仅积极地向学导取经,努力让自己尽快进入大学的学习状态。同时,化学与分子工程学院在大一上学期为本科生同学分配了学业指导老师,本科生导师可为同学们在学业、科研或是人生规划上的困惑进行解答。韩欣悦分配到的导师正是在此后三年多的时间里,始终为她提供科研支持和帮助的我院青年教师——张闽老师。

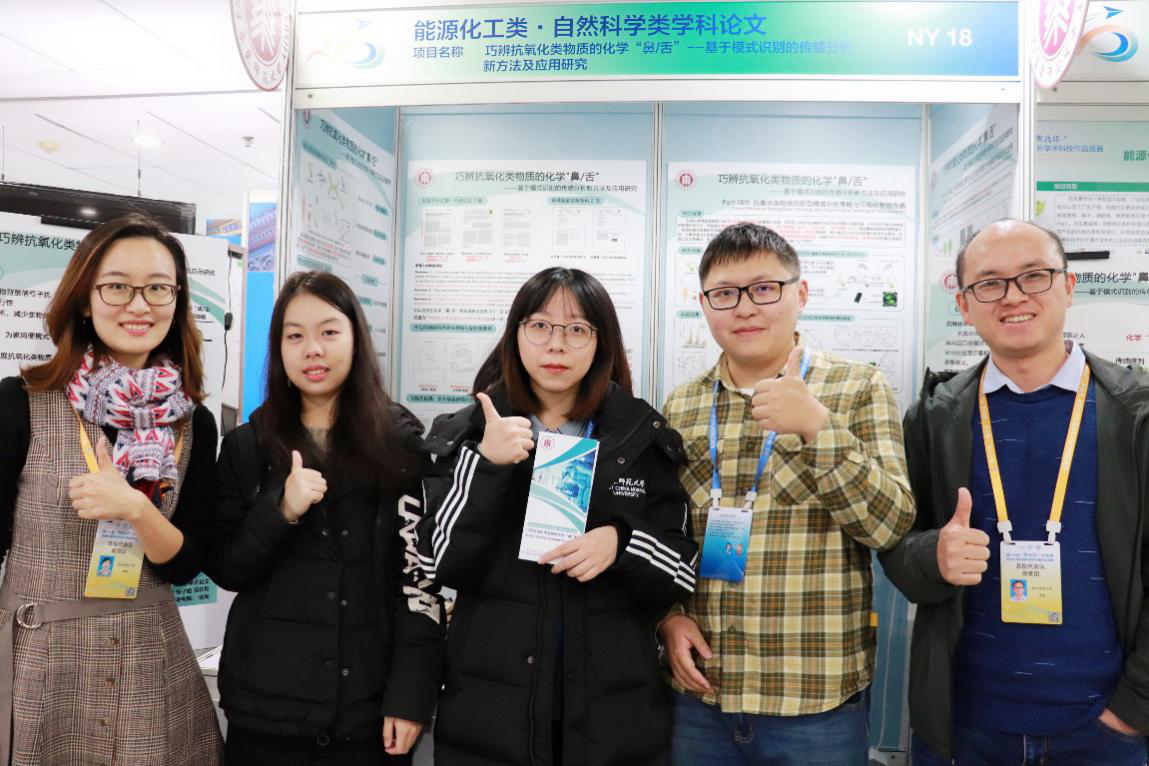

师生在北航参加第十六届“挑战杯”竞赛

“初见张老师的时候,他向我讲述了读博时的科研经历和工作后的发展情况,也向我展示了实验室里几位优秀本科生学长学姐的科研小课题,也十分鼓励我可以早点进入实验室体验何为做科研,这些对我有很大的吸引力。”就是在这样的支持下,韩欣悦在大一上就进入了张闽老师实验室,跟着师兄师姐开始做一些纳米材料合成、荧光光谱测定等方面的简单实验。

在经历了一段时间的新鲜与好奇后,韩欣悦开始认真考虑未来的发展。“这对我来说是一个重要的转折点,我当时在学业、科研、就业去向等多个因素之间考量,我不知道在化学这个专业是否能找到一个平衡。”回忆起当时的心境,韩欣悦同学表示直到现在也无法判断自己的选择是否正确。但她知道,无论未来会做出什么选择,当下都应该多多学习专业知识,抓住各种各样的机会锻炼自己的能力。

“当我找不到答案的时候,只能尽力不让这个决定变得糟糕。”

从那之后,韩欣悦开始坚守在教室、实验室和寝室之间的三点一线,绝大多数课余时间都泡在实验室里,在自主开展课题研究的同时,也积极帮助师兄师姐们完成科研工作。“实验室的师兄师姐总是无私地和我分享很多实验上的细节,让我在后续的实验中少走了很多弯路,这在科研训练中是一笔宝贵的财富”。这段经历是常人难以坚持的,她到现在也记得那段时间的焦虑和烦恼,害怕学业成绩赶不上其他同学,担心长时间拿不到想要的实验数据,双重压力下,她依然选择在文献和实验里反复探索。

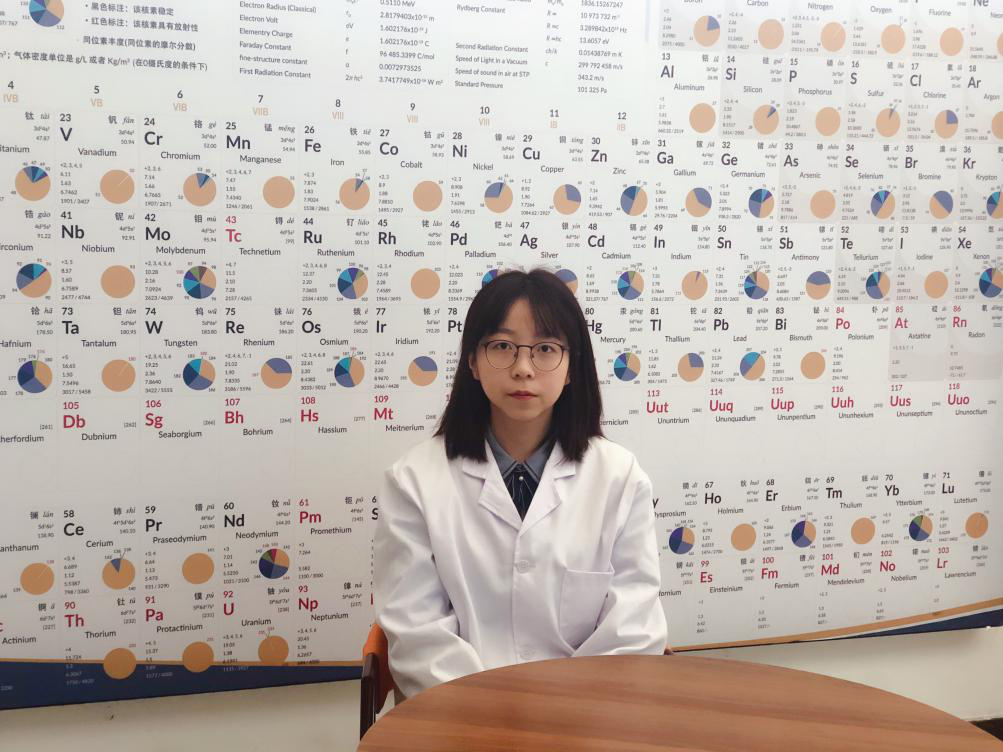

韩欣悦在闵行化学楼

“其实,大二那年寒假就已经完成了第一个实验工作,但我总觉得创新性还不够,想再尝试一下。开学后,我尝试从新的分析方法角度提出了更有创意的想法。”努力终有回报,在大二结束的那个暑假,韩欣悦的第一篇一作SCI论文终于发表在工程技术一区杂志《ACS Applied Materials & Interfaces》上,这篇文章从投稿到接收仅用了20天,并得到了审稿人的积极评价。韩欣悦表示这其中少不了张闽老师和师姐们的帮助:“在这个工作完成期间,张老师恰好在以色列交流访学了一年,但老师在海外也仍然定期关心我的实验进展,听取我的汇报。”第一次独立进行课题研究,韩欣悦表示收获良多,也鼓励其他同学无需畏惧,勇于挑战自我!

师门聚会

努力的成果也更加坚定了韩欣悦在科研之路上探索的决心。她在大三学年又先后完成了两个科研工作,并发表了两篇一作SCI论文,也在实验室内组建了一支本科生创新团队,开始积极地参加各类创新创业竞赛。

在今年举行的第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中,由韩欣悦作为负责人的本科生作品《巧辨抗氧化类物质的化学“鼻/舌”——基于模式识别的传感分析新方法及应用研究》获得了全国一等奖、累进创新全国银奖以及上海市特等奖的优异成绩,这也是化学与分子工程学院在历届“挑战杯”中获得的最好成绩。此外,韩欣悦还获得第六届全国化学类专业大学生科技活动交流会大会报告一等奖、第六届上海大学生创新创业论坛 “最佳创新报告”奖等,为学校和院系夺得了多项荣誉。

与院系师生在北航展位前合影

第十六届“挑战杯”竞赛颁奖现场

谈及参赛经历,韩欣悦同学感触颇丰:“参加这类大型赛事十分考察学生的综合能力,我在准备挑战杯这近一年的时间里不断徘徊在申报书修改、答辩PPT制作、展板设计、咨询专家意见、寻找合作机会等事项中,觉得自己成长了许多,也非常幸运能获得这样的机会。”她表示将在日后继续践行“挑战筑梦,科创报国”的人生理念。

在近期的校长奖学金评选中,韩欣悦通过层层筛选和公开答辩,以出色的科研工作获得了这项殊荣。韩欣悦认为这是她在本科阶段的圆满结尾,也希望在研究生阶段能够继续努力,争取做出更加优秀的成果。韩欣悦将前往复旦大学读研,继续自己的科研探索之路。

校长奖学金答辩会现场

临近毕业,当我们问及韩欣悦有什么话想送给未来的学弟学妹们时,她说:“既然选择了远方,便只顾风雨兼程。希望学弟学妹们无论做出了什么选择,努力践行,走好自己的路,讲好自己人生的故事。”